冬天手腳摸起來冷冰冰,就怕和別人握起手來,像個“冰山美人”。一般人認為是屬於“冷底”體質的人,才會有這樣的窘況,以為需要大量“進補”,例如大啖麻油雞、姜母鴨,才能使體質轉變,身體變得暖呼呼。

其實,抱持這樣觀念的人,反而可能“愈補愈大洞”,中醫師表示,因為不是所有體質的人都適合大補特補,恐使身體造成陽氣過盛、火氣上攻,甚至進補後更加虛弱。

手腳冰冷不見得一定是“冷底”體質,有可能是肝郁氣滯“假冷底”體質

天氣一冷,有些人會開始感覺全身發冷,尤其是手腳冰涼的受不了,即使喝熱水、穿再多都無濟於事,甚至鑽到被窩裡也暖不起來。尤其是女性、老人和體弱者更為明顯。中醫師表示,這種情況,就是中醫所說的“陽虛”,指陽氣不足、體虛造成,也就是一般俗稱的“冷底”或是“寒底”。體虛還可再細分為:氣虛、血虛、陰虛、陽虛等症,或者是屬於寒熱夾雜、上熱下寒等綜合表現的狀況。

寒熱夾雜的體質是指身體是虛的、有虛火,可是又因為體虛導致身體的陽氣不夠,造成氣血推動力不足,導致氣滯血瘀影響末梢氣血循環,因而容易感到手腳冰冷。

所以,許多人感覺手腳四肢冰冷,不見得是冷底或寒底,而是也有可能是陰虛燥熱或肝郁氣滯的“假冷底”體質。屬於“假冷底”體質的患者,若沒有適度疏肝理氣、調理氣血,卻一味大補麻油雞、姜母鴨等燥補食材或藥材,就很容易造成陽氣過盛、火氣上攻,不但手腳冰冷的狀況不會改善,還會出現口瘡、皮脂腺阻塞、失眠、便秘、痔瘡等症狀,如同“火上澆油”。

【手腳冰冷體質中醫分四類】:

1.陽氣衰弱: 特徵為脾胃氣虛、精神疲憊、面色萎黃四肢無力、食慾不振、心氣不足,或腎陽虧虛、腎氣不足、腰膝痠軟、暈眩耳鳴、健忘、男滑精早洩、女白帶量多。

2.寒氣凝滯: 特徵為寒凝血虛、唇甲淡白、舌苔淡白、尿多色淡;寒凝血瘀、唇甲青紫、舌質紫暗,或有瘀點,女行經有血塊、小腹疼痛。

3.陽氣鬱阻: 此證型的人是因為體內陽氣被阻遏,無法溫透出來四肢,而造成手腳冰冷。一般好發於容易緊張、壓力大的人,臨床表現特徵可以見到胸脹滿、噯氣不舒、嘔吐下痢,或腹痛、咳嗽、心悸、小便不利等症狀。

4.濕熱下註: 主要表現為小便短赤、身重疲乏、舌苔黃膩、脈濡數。臨床多見於濕熱痢疾、濕熱洩瀉、淋濁、癃閉、陰癢、白帶、下肢關節腫痛、濕腳氣感染等症。

四肢冰冷適合以紅參合方調和 中醫師提醒:注意人參主治宜忌和性味作用

事實上,只有虛寒體質的人才是“真冷底”,建議四肢冰冷者,可以適度食用滋補良方高麗人參(即紅參),但是須注意平補 (複方) 調和。人參,分為高麗參、西洋參、東洋參,或是依形色分成紅參與白參。紅參的效果包括:大補元氣、補脾益肺、生津、安神益智;高麗人參在陽氣虛脫時,是拯危救脫的重要輔助品,對於大汗、大瀉、大病或久病所傷元氣的調理效果佳;此外,高麗人參還有益肺的作用,可適用於肺氣虛導致的短氣喘促、懶言聲微等證;以及還有生津的作用,適用於熱病傷津導致的口渴、脈大無力等證。

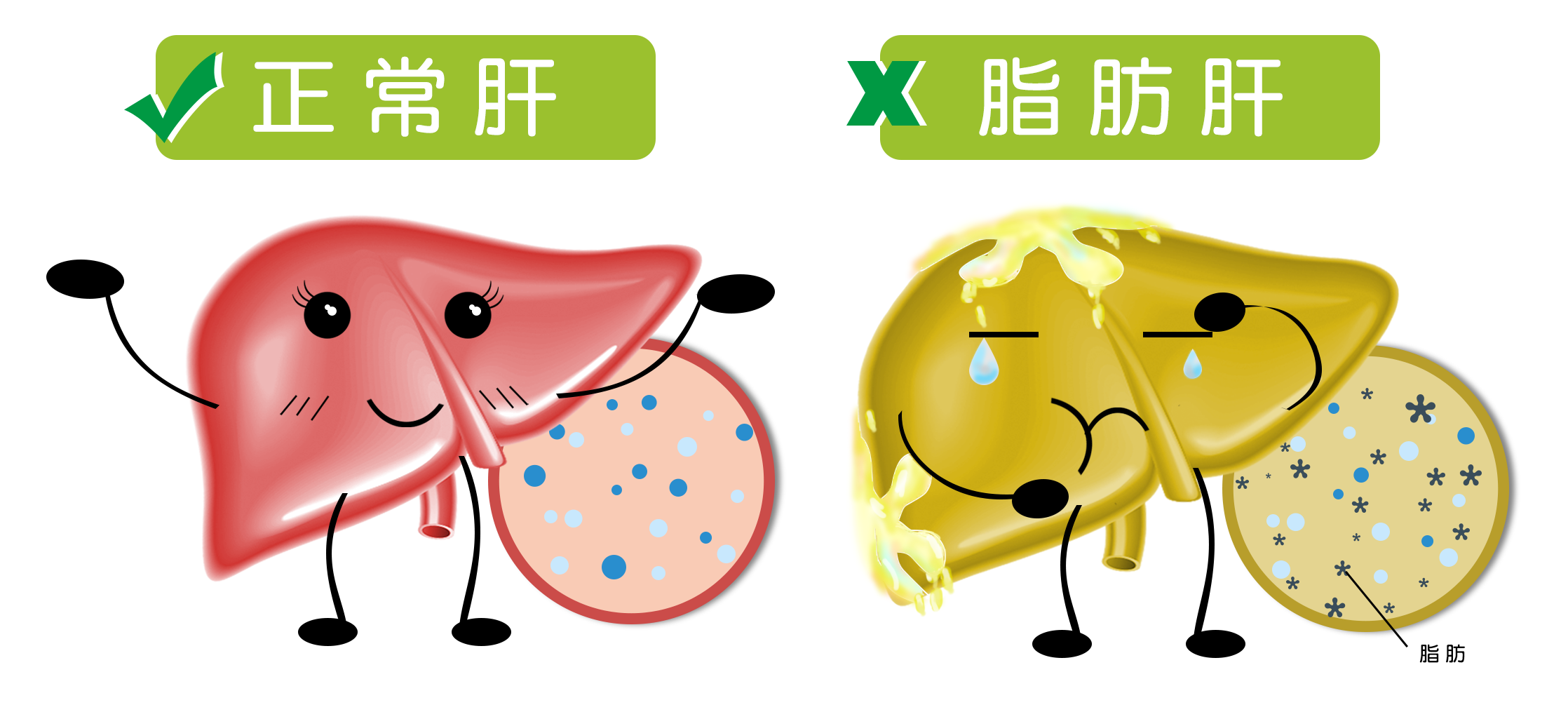

中醫師提醒,應該瞭解各種人參的主治宜忌和性味作用,勿隨意使用,否則不但難以使人參發揮應有效果,恐怕還會吃出毛病。此外,遇到感冒及感染髮熱,或有肝膽疾病包括:肝火濕熱、肝功能損害、黃疸等,以及體表局部紅、腫、熱、痛者和兒童等都忌用人參。

狂補高麗人參卻沒效?“補氣雙元”、“合方平衡”協調融合多方食材為佳

有的人會問:“為什麼狂補高麗人參卻沒效?”從中醫藥理學角度來看,基本的理論是講究君臣佐使、陰陽調和,因此中藥多為複方,相輔相成更收實效,此乃源自於中醫的千年智慧。也就是說,民眾選擇食用俗稱紅參的高麗人參,雖然確實能夠補氣健體,但僅以單方滋補,未必符合中醫藥學的調和原理,所以才會感覺沒有真正補到位。

從中醫藥理分析來看,紅、白人參皆性屬味甘、性溫,能大補元氣、改善體虛;中醫師認為選擇類似內含紅、白人參等為主補氣的產品,並且搭配能滋潤緩和的藥材,例如,蓮子、百合、紅棗、蜂蜜等,透過合方共煮,能達到協調融合多方食材特性,穩氣不燥熱,減少身體負擔,更達綜效。

舉例來說,蓮子味甘、性平,能養心養神益氣力;百合屬甘、微寒,能養陰潤肺止咳,清心安神;蜂蜜屬味甘、性平,能潤肺止咳、滑腸通便;紅棗屬味甘、性溫,能補中益氣、緩和其他食材的特性。

建議民眾挑選這樣高麗人參即飲的產品時,應該掌握幾個重要原則,就能避免單方上火問題。尤其,中醫認為挑選高麗人參即飲時,要注意在配方上採取“補氣雙元”與“合方平衡”之原則,例如:加入蓮子、百合、紅棗、蜂蜜等多重食材互相調和、讓整體效果更佳的飲品,可讓補氣養生的作用更加完整,達到聰明食補養生、增強體力、維持健康的預期效果。

【改善手腳冰冷三穴位】:

此外,對於手腳冰冷也有改善的按摩穴道,以下三個穴位,即有助於增進血液循環,擺脫四肢冰冷:

1.勞宮穴: 握拳,以中指屈向掌心,中指及無名指兩指尖所著之中間取穴。

2.內關穴: 位於手腕橫紋上方2吋、手腕上2筋之間的地方,2吋大約是3個手指的寬度。

3.湧泉穴: 位於腳底板,不包含腳趾前面1/3處,在第2、3趾骨間取穴等,都可以增進血液循環。